投資自己前,你必須對自己保有強烈的好奇心。問自己,我這輩子的極限在哪裡?

一棵大樹下的小苗並不會看著大樹,説:「大樹好大,我達不到那樣的高度。」相反的,它會盡全力長到看得見陽光的高度,想辦法超越大樹,還要開花。

所以,停止你在社群媒體上對別人的好奇。對你自己好奇。(你真的了解你自己嗎?)

當你對自己好奇,你就會開始投資自己。這是非常自然的過程。

你一定看過身邊一種人,從他做事的態度與努力,就可以預想,這個人之後絕對是佼佼者。

每個人都是一棵種子。決定與行動則是陽光、空氣、水,決定我們的未來是什麼樣子。正所謂「時間花在哪裡,成就就在哪裡」。

投資自己-行動篇✅

工作是投資自己的重要方式

古人說「好好工作」是真的。

記住,薪水什麼都不是重點!持續問自己:我的能力極限可以到哪裡?

提升自己的價值,你就是市場的稀有品,就像網球界的費德勒、麵包界的吳寶春。但是,成為這樣規模的巨星,機率非常小。

若是降低市場維度、選擇擅長的方向,例如「竹南地區服務做最好的花藝工作室」,機率就提高非常多。這是美國傳奇投資人-查理·蒙格(Charlie Munger),在《窮查理的普通常識》所提的「能力圈」的概念。

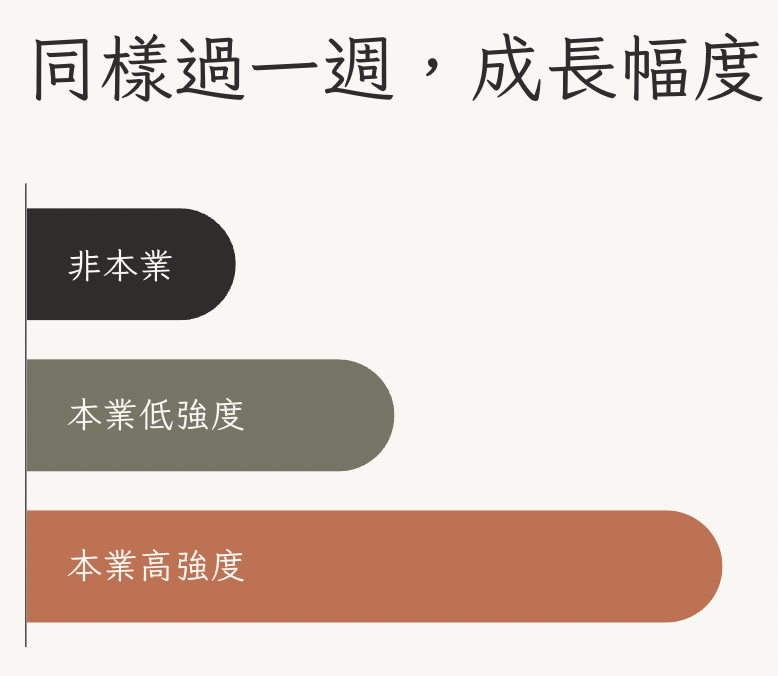

工作時間做什麼很關鍵

以學習「程式設計」能力為例,有以下四種方式:

A. 白天10小時做其它工作,晚上3小時學習程式技能。

B. 轉職門檻較低的「軟體測試QA」職位,白天8小時參與程式測試,晚上3小時學習程式設計

C. 海投履歷,8小時直接幫敢用你的老闆寫程式,晚上再3小時學習程式技能

D. (業界Pro級) 白天8~10小時從事程式本業高強度工作,晚上n小時繼續擴充相關技能。

以上四種方式都是投資自己的方式,過的時間卻是一樣的。

人們一週至少有40小時花在工作,這些時間的成份是什麼,就是我們如何投資自己。如果你在創業,你甚至沒什麼放假。

聽起來很廢話,但真的就是這樣子。

如果你已經在期待的行業賽道上工作了,務必力求進步、挑困難的事情做。

選有「累積性」的工作,避免「時間換錢」

你需要時間在你身上發酵。就像你在長抱ETF/房地產、種一顆大樹、做自媒體一樣。你需要很長的時間。

「累積性」的工作通常具有難度,但可以隨時間充實自己的閱歷,成為成熟而稀缺的人才。例如技術、業務職等。

門檻、成長性較低的工作,例如保全、總機、外送等,容易有職涯上的限制。除非缺錢,別輕易拿你的有限的年輕歲月去換。

我在大學時期,為了湊交換學生的學費,做過餐廳外場以及圖書館工讀的工作。這些打工的時間累積的歷練有限,如果您可以不打工,就好好去學東西、交朋友、(專業地)玩吧!

若您已經出社會了,工作已看不見成長的空間,就形同於「時間換錢」;停滯感很重的話,不如就考慮是否離開吧。

多多嘗試,但有人會比你更「專注」

年輕的二、三十歲,可以允許自己嘗試不同的職業、興趣、喜好。

我從地理系轉到財金系,學德語去交換學生,又學習程式轉職軟體工程師。現在的我又擔任資訊系統的業務人員。

但是,這種情況並不理想,因為歷程花了我近十年的光陰。同樣的十年,夠「專注」的人已經成為一名成熟技師或行業專家。這兩種人在市場上,後者更為稀缺。

有目標是很重要的,詢問自己:十年之後的你是什麼樣子?

年輕時,儘量透過各種管道,了解每個行業的工作內容、生活、職涯可能性及天花板。

在你決定的那份工作,儘可能做到你的頂尖。著重同一份工作的向上破關,避免去輪迴不同工作的第一關。向上破關後,你會看到不同的機會。

興趣也是。比起同時有五個程度普通的興趣,不如集中資源專注玩其中一、兩個。你會看到不同的視野(坑and機會)。

重點是集中你的時間資源。

閱讀

閱讀真的會改變人生。各界的高成就人士,不論是傳奇投資人巴菲特、SpaceX創辦人伊隆·馬斯克,無不大力推崇閱讀。

怎麼接近閱讀呢?

一、種類不用太挑惕

學生時期,我總是想找到含金量最高、最有價值的書籍。結果時間都花在挑選,卻沒讀什麼書。此外,真正含金量高的書,我當時的歷練可能也無法理解。

其實,每本書籍對不同時期的不同讀者,都會有幫助。甚至,在看了 A 方面的書後,會對 B 方面的問題有所靈感,是非常常見的事。

二、作者比內容重要

如果你要找「股市投資」方面的書,一本少年股神寫的《25歲股票這樣買》,與另一本巴菲特所寫《巴菲特寫給股東的信》,所談的內容截然不同。

兩本書無優劣之分,對你或都有幫助。重點是選書以前務必看看作者是誰,會更好判斷這本書適不適合你。

畢竟「作者」通常比主題本身,更決定了內容本身的性質。發佈創作是簡單的,獲得身份是困難的。此道理也適用在社群內容、論壇文章。(因此,同樣適用於這篇文章的讀者你和作者我。)

三、理解比數量重要

對於喜歡「速成」的年輕人來說,每當「一年讀200本書」這類速讀的言論出現,總會吸引我們的眼球。

然而,閱讀也是「重質不重量」,花一小時速讀一本書卻沒有思考並理解,一樣是沒有效的。

對於難理解的書籍,容許自己慢慢來,花費時間、力氣走過一行行內容。很多時候,一本書重讀兩、三遍以上也是常有的事。

四、實踐比閱讀重要

假如你想要創業,為此讀了各種商業思維書籍、創業經驗談,卻從未真的下手執行,那麼這樣的閱讀就沒有什麼意義。

試著實踐任何一個你從書中得到的啟發,不管多麽小都無妨。改變人生的秘訣在於行動。

還沒培養閱讀習慣的話,趕快拿起一本書讀就對了。閱讀真的會改變人生啊!

投資自己-地雷篇💣

一旦踩到這些地雷,就會開始失去許多時間資源。

一、輕信躺平主義

如果你認為你怎麼努力都買不起車子房子,那麼,你就真的會讓自己買不起車子房子。

「躺平」在年輕世代非常盛行,當你選擇抱怨與無力感,並真的躺平放棄的時候,事情就真的不會再更好了。

我所接觸到收入可觀的大老闆與創業家,他們年輕時根本沒有「躺平」的選項。通常是家裡欠債、或其它危及生存的原因,被迫經歷一段爆發式成長後,才撐到富裕的今天。

他們在那段成長期,不知不覺中大量培養了自己的能力,這個能力驅使他們創造財富,而且屹立不搖(能力資源是偷不走的)。

躺平會吸引的對象,常是家境普通的年輕人,他們尚未做好準備迎接壓力,也感到時間與青春依舊充裕。小心採納你所收到的思想與資訊,無論如何,別讓自己躺平!

二、與他人比較

社群媒體如IG、Threads上,常看到年紀輕輕的人炫耀超乎年齡的存款。我也曾經懷疑、妒忌過這些人。

相信我,這些都是浪費時間。

這些文章雖然吸睛,卻也容易產生不必要的情緒。這些情緒會影響你的行動力與待人處事。

假設明天就是在這世界的最後一天,你還會在乎別人過的富不富裕嗎?大概率是不會。因為,那些真的跟你沒有任何關係。

誠如郭台銘在《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》所述,世上的人高矮肥瘦、資質天賦不同,與他人比較是沒有意義的競賽。真正要競爭的人是自己。

三、沈迷3C

我的安卓手機上有個功能叫數位健康(Digital Wellbeing),他能統計使用者每天花在手機上的時間。

在大學時期,我有時一天花3、4個小時在滑手機。以一年計算,大約是1000小時,這1000個小時,已經足以自學一項外語或程式語言了。若以經營部落格文章,每篇10小時的撰寫來算,也有100篇了。

3C直接影響Z世代以後的成長背景。如果你能夠節制使用3C的時間、專注於學習與提升自己,時間久了就會是市場所需的人才,贏過多數的人。

安卓的數位健康同時有鎖住應用程式、開啟專注模式的功能,非常推薦。Apple也有對應的原生或商店程式可以下載,務必嘗試看看。

投資自己-心智篇🧘🏻

根據暢銷書《有錢人想的和你不一樣》作者 T. Harv Eker,財富是一個人心智的反映。事實上,外在的事物都是心智的反映,包含工作、健康、關係。財富僅是其中一環。

成功掌握心智以後,就沒有什麼能再擊倒你了。

一、樂觀

只要我出門上班牽起摩托車的那一刻,不論生活是否低潮,我都堅持自己刻意露出笑容,鼓勵大腦的開心機制。

因為我發現,去上班的路途中,不論捷運或馬路上,人們的臉上多是疲倦的。

如果有人早起通勤,臉上充滿微笑,他就是一個不一樣的人,從心裡上不一樣。這些人一定存在著,他們面對生活的態度樂觀而且正面。

我們看見什麼,就得到什麼

微笑就會看見機會。

如果你生了一場大病,那可能是宇宙希望你休息。如果你分手了,宇宙在提示你學習獨立。如果你損失了一大筆金錢,而且讀過許多白手起家的故事,那麼你應該也知道,獲得巨大成果的人,包含創業家,不少都窮困潦倒過。

好事有可能是壞事,壞事其實也是好事。一切都是最好的安排。要選擇專注於機會還是障礙,關鍵在自己。

行動秘方:練習感恩、轉念

每天入睡前,感恩生命中的五件事情,大小事情都好。

例如,今天在工作時解決了一個難題。或是,健身房臥推的重量終於有突破。

它們也可以是很小的事情,例如與重要的人聊天或通電話。今天終於放晴了。甚至,撰寫文章的今天,我終於學會怎麼使用媽媽送的壓力鍋。

你專注在哪些事,那些事就會在你心中放大。保持對生命的感謝,愉悅的心會讓你繼續專注這些好事,並且獲得更多。

二、善良

人們會捍衛自己的利益。然而,當我們傷害到別人時,也會感到罪惡與愧疚。

職場與商場上,競爭雖然濃厚,但人們並不主動結惡,因為現在身邊的人、甚至是敵對者,在未來都有可能成為幫助你的關鍵人物。

信任的重要

我在工作後才領悟的事:如果你想要獲得金錢上的成就,你需要的是別人的信任。

業務員之所以拿到訂單,是因為別人的信任。經理與負責人之所以取得權位,是因為別人的信任。技術人員之所以能被分派更複雜的專案,也是從以往解決的各種問題,所獲得的信任。

用心處理別人交付的問題,是一種善良。就算不幸被利用,累積到的能力也是回到自己身上。

利他才容易長久

黑心錢的水電工只會賺一筆,公道價的水電工才有源源不絕的客人回頭率。

工作初期不斷跳槽的我,雖然能享受短暫的自由、加薪與公司體驗;但那些秉持忠誠、留下來解決難題的人,卻累積了更多能力與視野的高度。

同理,那些願意讓員工成長、將成果分享給員工的公司,往往容易存活且壯大。

因為分享利益的同時,無形之中利益會回到自己。

三、時刻把「無常」放心中

經歷過無常的人,總有種「一夜長大」的感覺。

無常其實是生命的常態,它沒有聲音卻一直存在。但因為它太過殘酷,一旦想起來就容易令人沮喪,所以我們不去想。

然而,逃避並不能改變生命無常的事實。時刻知曉「無常」,並不是要人絕望、擺爛;相反的,正因為生命隨時可能變卦,我們在還能夠把握當下的時候,可以活出多好的自己?

若你有一直渴望想做的事,現在就開始做;一直想突破的自己,現在就是機會去突破;時間滴滴答答走,我們想在這個世界留下什麼呢?

結語:回到17歲我會重做的事

大學18歲的我,會選更艱難的理工醫科系(甚至不讀大學,直接出去工作),而不是對我而言相對簡單的人文科系。比起一般打工,不如努力投遞企業實習。

興趣方面,想辦法力求進步。例如:大學時期我接觸了健身,斷續七年到今日,深蹲才達快100kg。從頭來過,加強飲食控制並花錢請教練或同儕陪練,時間會明顯縮短。

出社會之後,也不必急於進入大公司的專業職位,而是從什麼都要做的中小公司待起。然後,把有交代與沒交代的任務都「做好」,累積信任、能力、對自己的認識。

最重要的是,不再與同儕比較,因為這些時間都可以拿來自我成長。科技的世代,比較很容易,但沒有任何意義。找到自己才是重要的。

The best investment you can make is in yourself.

Warren Buffett 巴菲特 來源

(最好的投資就是投資你自己。)